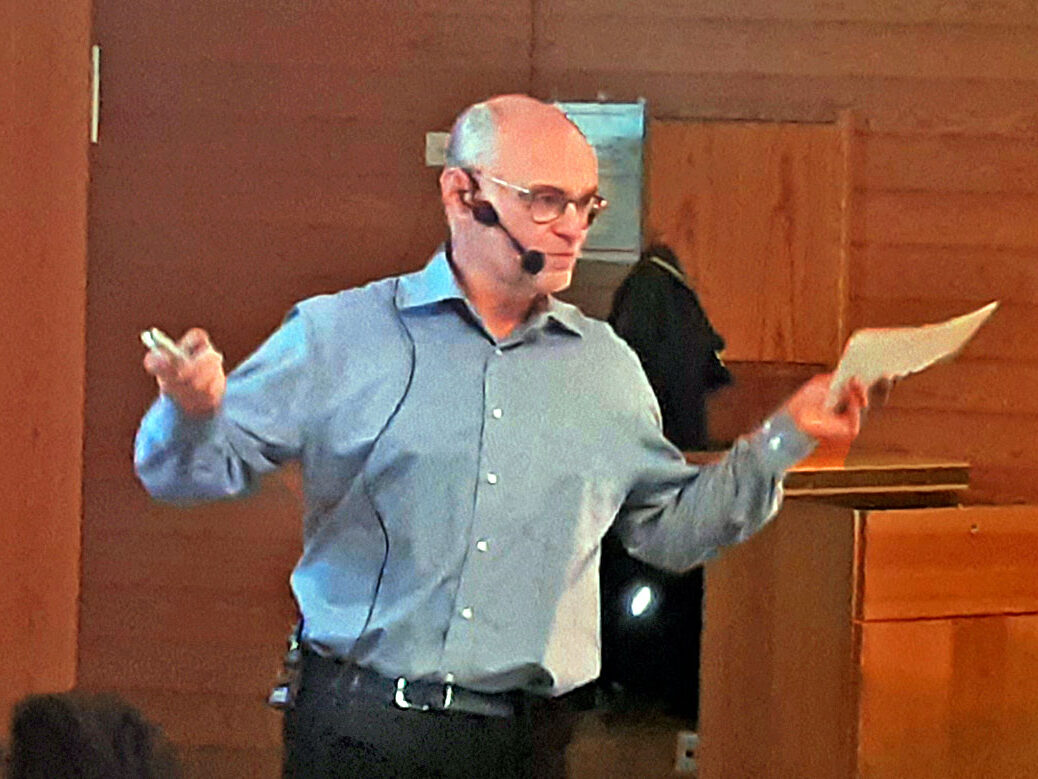

Eine interessierte Zuhörerschar lauschte am vergangenen Mittwoch, den 25. Oktober 2023 dem Vortrag von Ulrich Grießhaber vom Tennenbronner Heimathaus über die Bestattungskultur des Ortes. Der Referent rollte dabei die Geschichte der beiden immer noch existenten Friedhöfe auf und erinnerte im zweiten Teil an die Gepflogenheiten beim Tod eines Familienmitglieds in früheren Zeiten.

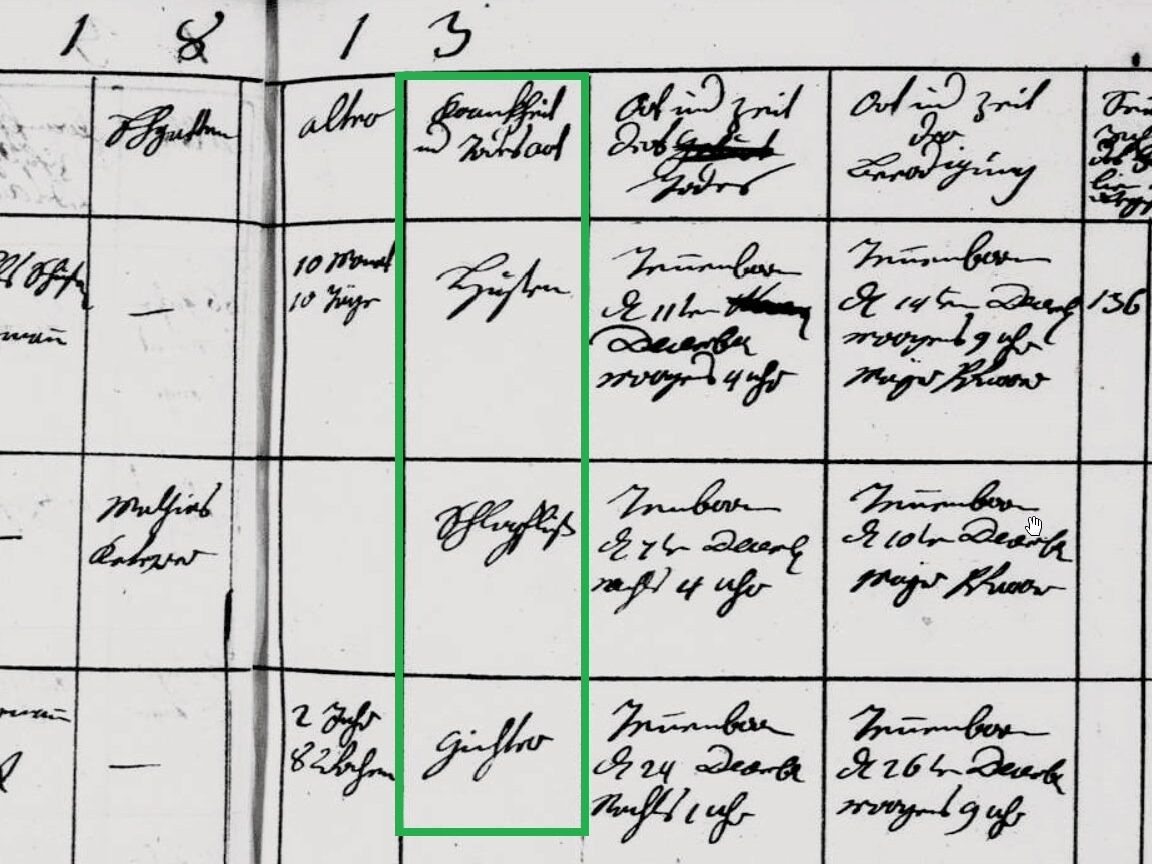

Die „unendliche Geschichte“ um die nach Konfessionen getrennten Tennenbronner Friedhöfe war anfänglich noch klar: Es gab nur eine Kirche, um sie herum lag der Kirchhof, alle Tennenbronner waren katholisch und wurden dort begraben. Im 30-jährigen Krieg nach der Reformation begannen die Streitigkeiten. Die Kirche war mal evangelisch, dann wieder katholisch, sie wurde teilweise gemeinsam genutzt, zeitweise aber auch der einen oder anderen Konfession verwehrt. Gleiches galt für den Kirchhof, so dass Leichen zur Bestattung sogar mühsam in auswärtige Pfarreien gekarrt werden mussten. Auch nach Ende des Krieges waren die religiösen Zwiste nicht vorbei, die Kirche war endgültig evangelisch geworden und den Katholiken der Besuch verboten. Katholische Sterbefälle sind nun in den Kirchenbüchern von Lauterbach und Mariazell vermerkt, ob die Toten auch dort begraben werden mussten, ist nicht aufgeschrieben.

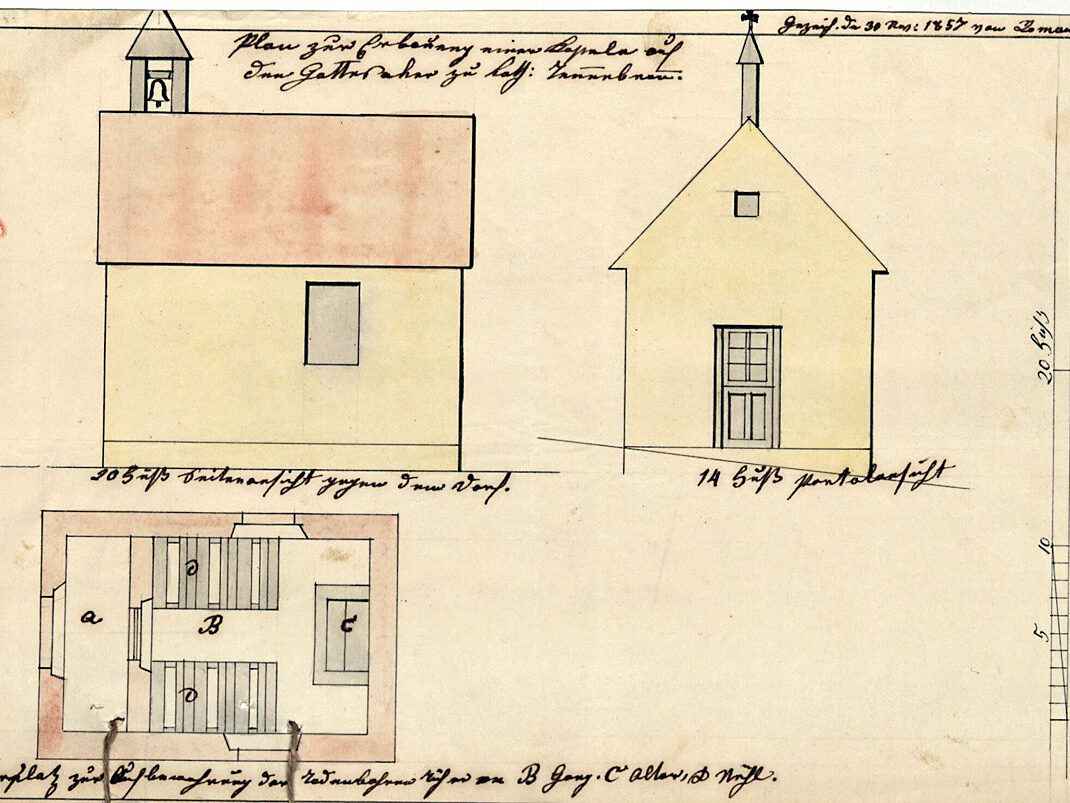

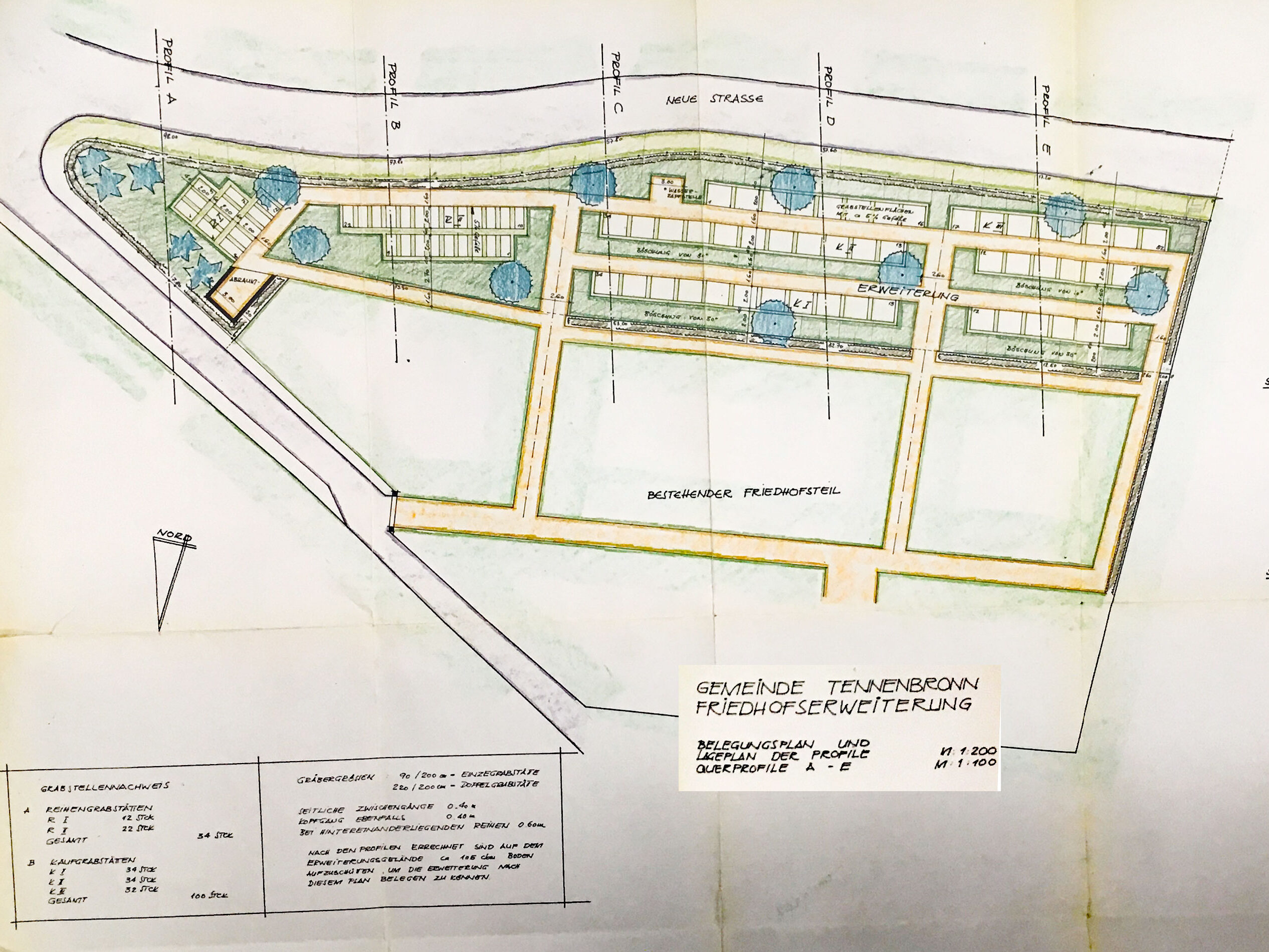

Als die Katholiken in Tennenbronn über 200 Jahr später Mitte des 19. Jahrhunderts eine eigene Kirche und den Friedhof am heutigen Standort erhielten, waren die Ruhestätten wieder geklärt. Der evangelische Kirchhof wurde 1902 nach dem Dorfbrand an den Dorfberg verlegt. Der steigende Platzbedarf an beiden Standorten entfachte in den 1960er Jahren erste Diskussionen über eine Zusammenlegung. Diese scheiterten anfänglich noch an der Abneigung der Konfessionen, später und bis heute an der Standortfrage, Kosten und Prioritäten.

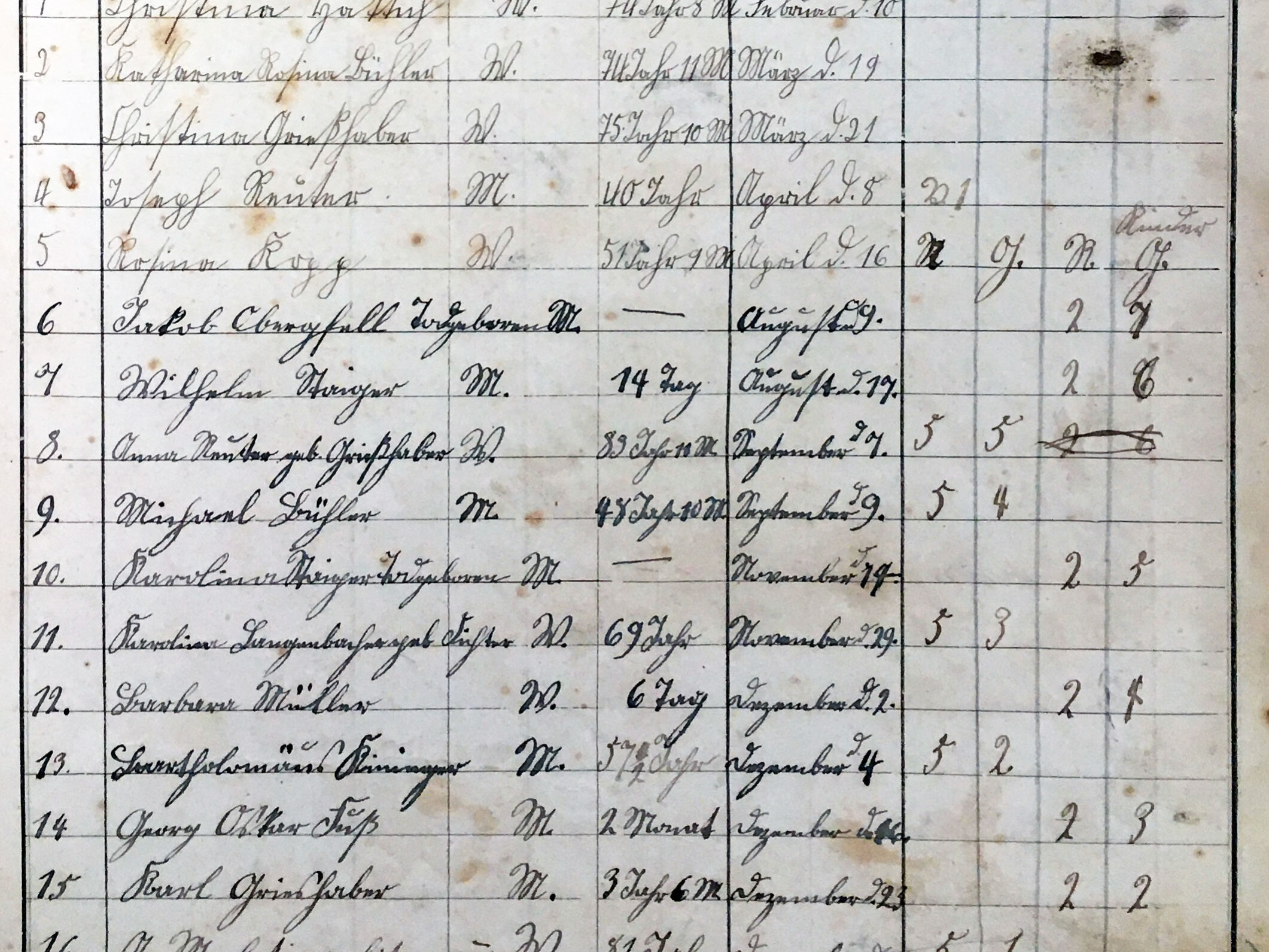

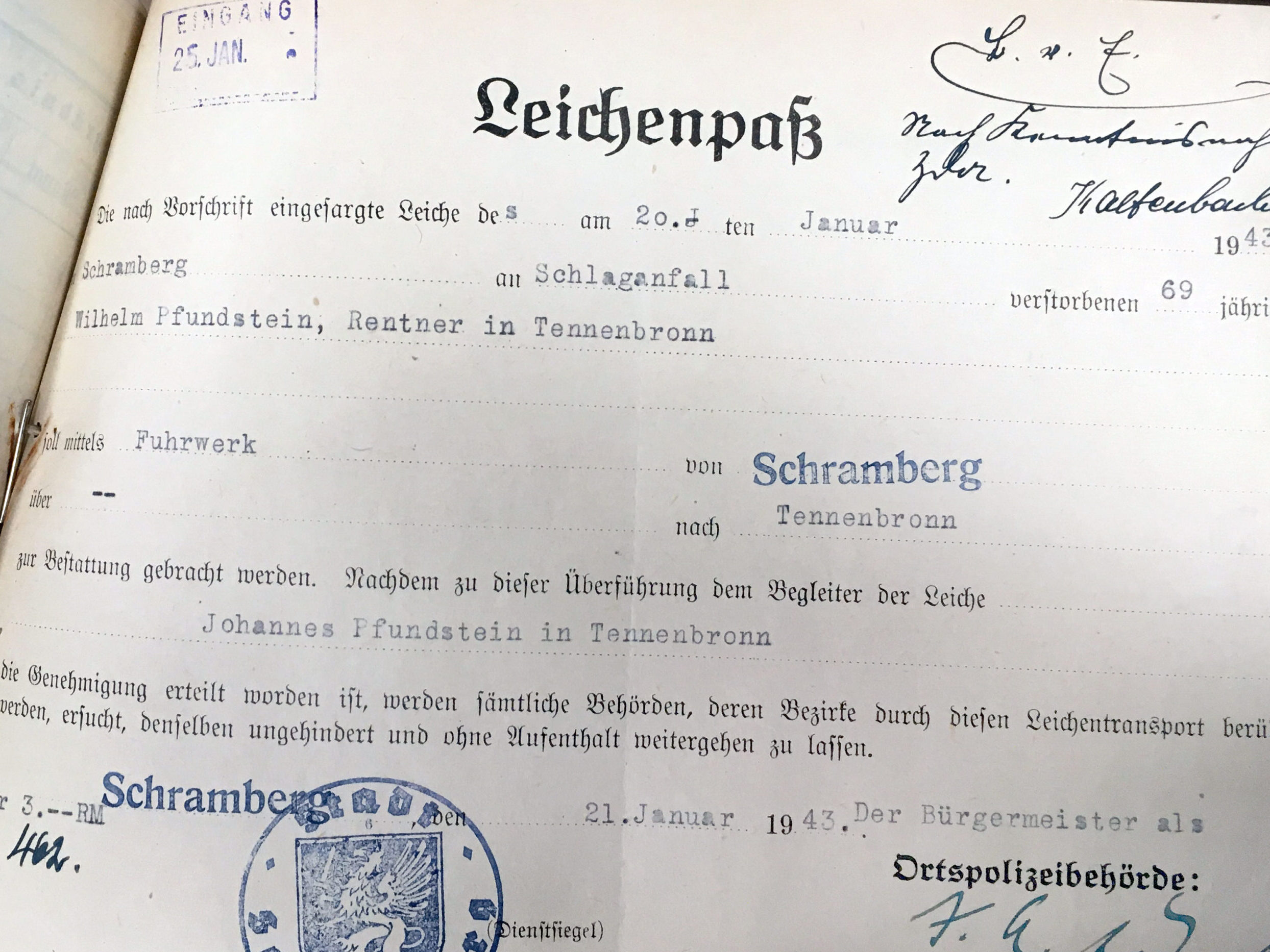

Im zweiten Teil des Vortrages konnte Ulrich Grießhaber auf umfangreiches Material zum Thema „Tod“ aus den letzten 100 Jahren zurückgreifen. Der „Versehgang“, bei dem der Pfarrer den Sterbenden in ihrem Haus die letzte Ölung spendete, ist ein katholisches Sakrament. Doch auch evangelische Geistliche machten solche Besuche und Pfarrer Ramsler schrieb in seinen Erinnerungen, wie er im tiefsten Winter dabei fast ums Leben gekommen ist. Die Feststellung des Todes war Aufgabe der Leichenschauer, die praktischerweise meist Schreiner waren und den Sarg anfertigen konnten. Bis 1950 wurde diese Aufgabe sogar doppelt besetzt gehalten für evangelische und katholische Tote. Das gleiche galt auch für die Totengräber, ein Evangelischer wollte nicht von einem Katholiken verbuddelt werden. „Leichensagerinnen“, vermeldeten Sterbefälle von Haus zu Haus. Der Leichnam wurde in der Stube aufgebahrt und bis zur Beisetzung hielten Familienmitglieder und Nachbarn Totenwache und beteten.

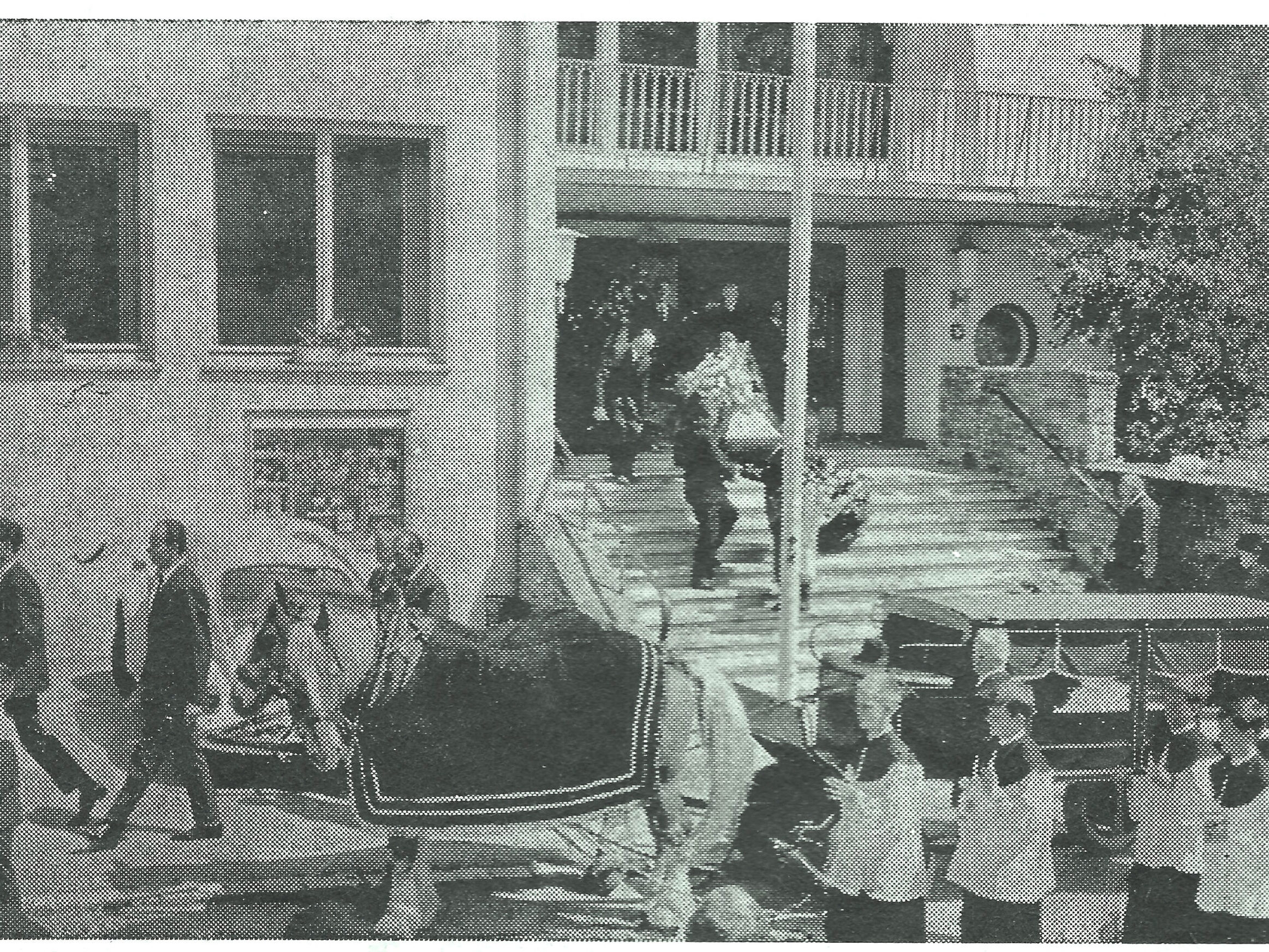

Am Tag der Beerdigung wurde der Sarg auf dem pferdebespannten Bennewagen vom Hause des Toten zum Friedhof gebracht. An dem „Leichenzug“ nahmen neben den Verwandten und Nachbarn auch Vereine oder der Jahrgang teil. Katholische Züge machten zur Einsegnung der Toten an der katholischen Kirche halt. Später kaufte die Gemeinde einen repräsentativen Leichenwagen und die Pferde erhielten schwarze „Leichendecken“. In den 1960er Jahren nahm die Zahl der Pferde auf den Bauernhöfen stetig ab, Matthias und Edwin Klausmann vom Josenhof waren letzten Leichenfahrer, bis ab 1971 der Leichentransport motorisiert wurde.

Bei den Katholiken folgte das Requiem, die Totenmesse in der Kirche. Sie wurde bis 1970 ausschließlich in lateinischer Sprache gehalten. In der Evangelischen Kirche waren und sind die Lebensläufe der Toten ein wichtiger Bestandteil der Beerdigung. Diese Erinnerung an die Verstorbenen ist inzwischen auch bei katholischen Totenmessen üblich. Sterbebildchen mit Portrait wurden in die Gebetbücher eingelegt und dienten ebenfalls der Erinnerung an die lieben Verstorbenen.

Am Ende einer Beerdigung stand die Leichenzehrung in einem örtlichen Gasthaus. Neben den Verwandten wurden auch der Leichenfahrer und die Sargträger eingeladen. Viele waren zu Fuß von weither gekommen und sollten sich für den Heimweg stärken. Manchmal kam es auch anders, wie 1885 der evangelische Pfarrer Gockel bemerkte: „… dagegen pflegen die Leidtragenden mit ihren Freunden und Bekannten, die oft von weiter Entfernung kommen, im Wirtshaus noch länger zusammen zu sein, manche vergessen sich wohl auch und trinken zu viel…“